青森県内最大の湖、小川原湖。この湖は、全国有数の水揚量を誇るシジミやワカサギ、しらうおなど、豊かな水産資源に恵まれています。

今回ご紹介する「しらうお」の漁期は、9月から3月の秋漁と、4月から6月の春漁で、水揚量は全国の約7割の年間約700tと全国一を誇り、今やしらうお漁は、同地域を支える水産資源の1つとなっています。

「しらうお」と「しろうお」

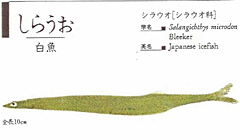

「しらうお(シラウオ科)」は、漁獲が始まったばかりの9月の体長は約4cmですが、成長すると約10cmになります。4月から6月ごろに産卵のため内湾から河川や湖沼に上ります。

非常に弱い魚で、漁で網から上げ、空気にふれるとほとんどが死んでしまいます。生きているときは無色透明ですが、死後は白色不透明になります。目は小さくて口は大きく、腹面に2列に並ぶ黒色点があるのが特徴です。

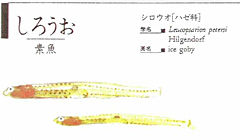

似ている魚に「しろうお(ハゼ科)」があり、これは踊り食いが有名なほど強い魚で、酸素を注入した袋などで流通しています。青森県でも蟹田川などで獲れ、春の風物詩となっています。

「しらうお」と「しろうお」を見分けるポイントは、脂びれ(尾びれの近くの小さい背びれ)の有無(「しろうお」は無し、「しらうお」は有り)、上から見た頭の形(しろうおは丸く、しらうおはとがっています。)などです。

漁獲は、一隻の船が円形に網をまいて行き、両端を引き寄せる船曳漁法で行います。その際に、船はアンカーで固定した状態で網を引き揚げ捕獲します。資源確保のため、毎月の操業日、漁獲量を決め、制限を設けています。小川原湖漁業協同組合では、現在、32隻の船が船曳網でしらうお漁を行っています。

主な成分と効果

「しらうお」はナトリウム、リン、亜鉛など無機質が多く、魚体が小さくまるごと食べるのでカルシウム補給にも役立ちます。ミネラルのほかビタミンEやB2、B12、葉酸、Cなども多く含みます。

しらうお 料理

てんぷら

てんぷら 佃煮

佃煮 卵とじ

卵とじ 紫黒米ごはん

紫黒米ごはん 酢の物

酢の物