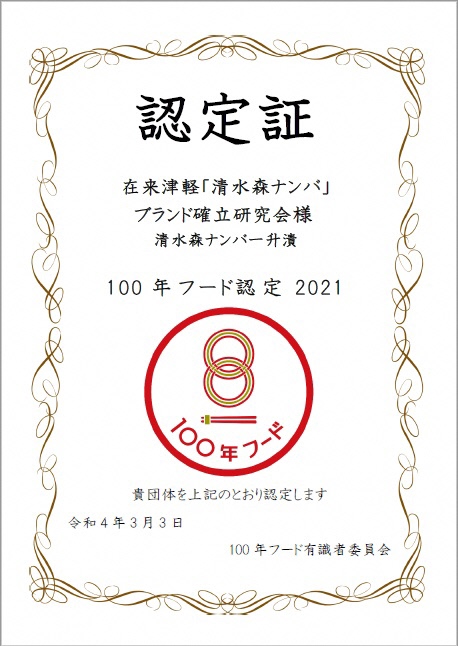

津軽地域で栽培されるトウガラシの在来種「清水森ナンバ」を使った一升漬が今年3月に文化庁の「100年フード」に認定されました。

収穫が最盛期を迎えたこの時期に、清水森ナンバの一升漬をご紹介します。

「清水森ナンバ」とは

津軽地方で古くから栽培されてきたトウガラシで、その始まりは約400年前。津軽の藩祖であった津軽為信が京都伏見稲荷から持ち帰り広めたと言われています。

「清水森」は、弘前市の清水森地区のことで、昭和30年ごろまではナンバの栽培が盛んで、最盛期には10haほどの作付面積があり、全国の一大産地として名を馳せましたが、昭和40年代以降は、安価な輸入唐辛子が全国に流通するようになると、生産量が激減しました。

薄い緑色のときは辛み成分(カプサイシノイド)が少なく、緑色が濃くなるにつれ、辛味成分が増します。さらに赤トウガラシになると糖類が増し甘みを感じられるとともに、独特な香りがするようになります。

清水森ナンバの辛味成分の値は、鷹の爪に比べるとかなり低く、甘みを含んだまろやかな辛味と香りの良さが特徴です。

弘前大学農学生命科学部の調べによると、国内の他品種よりも糖分、ビタミンA、C、Eの含量が高く、栄養価の高いトウガラシという研究結果が報告されています。

在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会について

弘前大学教授の故 嵯峨紘一氏がその高い栄養性を地域の勉強会で講演したことがきっかけとなり、2004年に地元関係者や学識経験者などの産学官連携による、在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会が発足しました。

現在は、「清水森ナンバ」を使った一味唐辛子や一升漬、醤油漬、グリーンカレーペースト、チリソース、ソフトクリームなど様々な加工品を展開しています。

研究会の活動として、弘前市内・周辺地域の学校との交流もあり、小中学校では、清水森ナンバの植え付け体験などを通じて、次世代への継承や周知活動を積極的に実施しています。

清水森ナンバは昭和40年以降、生産量が激減し、絶滅の危機にさらされていましたが、弘前大学農学生命科学部が種を作って会員に配り生産規模を拡大させたことにより、現在は弘前市、西目屋村、大鰐町、田舎館村、平川市の5市町村で栽培され、会員は生産・加工を含め129人まで増加しました。

正しい栽培方法を学んだ会員のみが生産することで、清水森ナンバのブランド価値を高めています。

清水森ナンバの一升漬

清水森ナンバの一升漬は、米麹と醤油で漬け込んで作る伝統料理です。清水森ナンバと米麹、醤油をそれぞれ1升ずつ使って仕込んだことが名前の由来です。材料を樽に入れ、まんべんなく混ぜ合わせ、そのまま樽に蓋をして3か月以上置くと、味が馴染み、美味しくいただけます。

一升漬は、炊きたてのご飯のおかずや酒の肴として、また、刺身、豆腐、納豆、卵かけご飯などに醤油代わりとしてもお使いいただけます。

文化庁食文化機運醸成事業「100年フード」とは

我が国の多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で受け継がれ愛されている食文化を掘り起こし、100年続く食文化として継承することを目指し、文化庁が令和3年度から実施している取組です。

「伝統の100年フード部門~江戸時代から続く郷土の料理~」、「近代の100年フード部門~明治・大正に生み出された食文化~」及び「未来の100年フード部門~目指せ、100年!~」の3つの部門について、全国から212件の応募があり、北海道のジンギスカン、岩手県のわんこそばなど131件が認定された中、清水森ナンバの一升漬は「伝統の100年フード部門~江戸時代から続く郷土の料理~」で県内で唯一認定されました。

【文化庁HP】

https://foodculture2021.go.jp/hyakunenfood/

商品概要

| 商品名 | 在来津軽「清水森ナンバ」一升漬 |

|---|---|

| 価格 | 540円(税込) |

| 内容量 | 200g(冷蔵) |

| 販売店 | 【県内】 ・津軽藩ねぷた村(青森県弘前市亀甲町61) ・直売所 野市里(青森県弘前市宮地川添77-4) 【県外】 ・青森県特産品センター東京店(東京都中央区新富町1-3-9東光ビル1階) |

お問い合わせ

在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会

| 住所 | 青森県弘前市亀甲町61 |

|---|---|

| 電話 | 0172-39-1811 |

| FAX | 0172-39-1212 |

| ホームページ | 在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研究会 |